微流控技术助力便携式多毒素检测传感器的突破

发布时间:2025-04-27 浏览次数:718 分享:

随着食品安全问题日益受到关注,食品中的真菌毒素污染已成为威胁公众健康的重要隐患。传统的检测方法虽然具备高灵敏度和特异性,但在现场快速检测方面仍存在诸多局限。本文将介绍一种新型的微流控工程便携式微球传感器,它能够在单颗粒水平上实现多种真菌毒素的同时检测,为食品安全检测提供了新的思路和技术支持。

1. 真菌毒素的危害及其检测需求

真菌毒素是由各种真菌产生的次级代谢产物,广泛存在于食品和水环境中。其中,展青霉素(Patulin)、黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1)和赭曲霉毒素A(Ochratoxin A)是最具代表性的强致癌物。这些毒素不仅会损害肝脏、肾脏功能,还可能导致神经毒性、免疫毒性以及致癌风险。因此,国际上对食品中真菌毒素含量有着严格的限制,迫切需要高效、便捷的现场检测手段来确保食品安全。

2. 微流控技术的应用与发展

近年来,微流控技术因其能将复杂的化学反应过程微型化而备受青睐。通过微流控芯片,可以将水凝胶溶液分割成微米级别的液滴作为独立反应单元,从而实现快速、低成本的大规模并行检测。然而,现有的微流控传感器仍面临一些挑战,如生物相容性差、解码依赖精密仪器等问题,限制了其在即时检验(POCT)领域的应用。

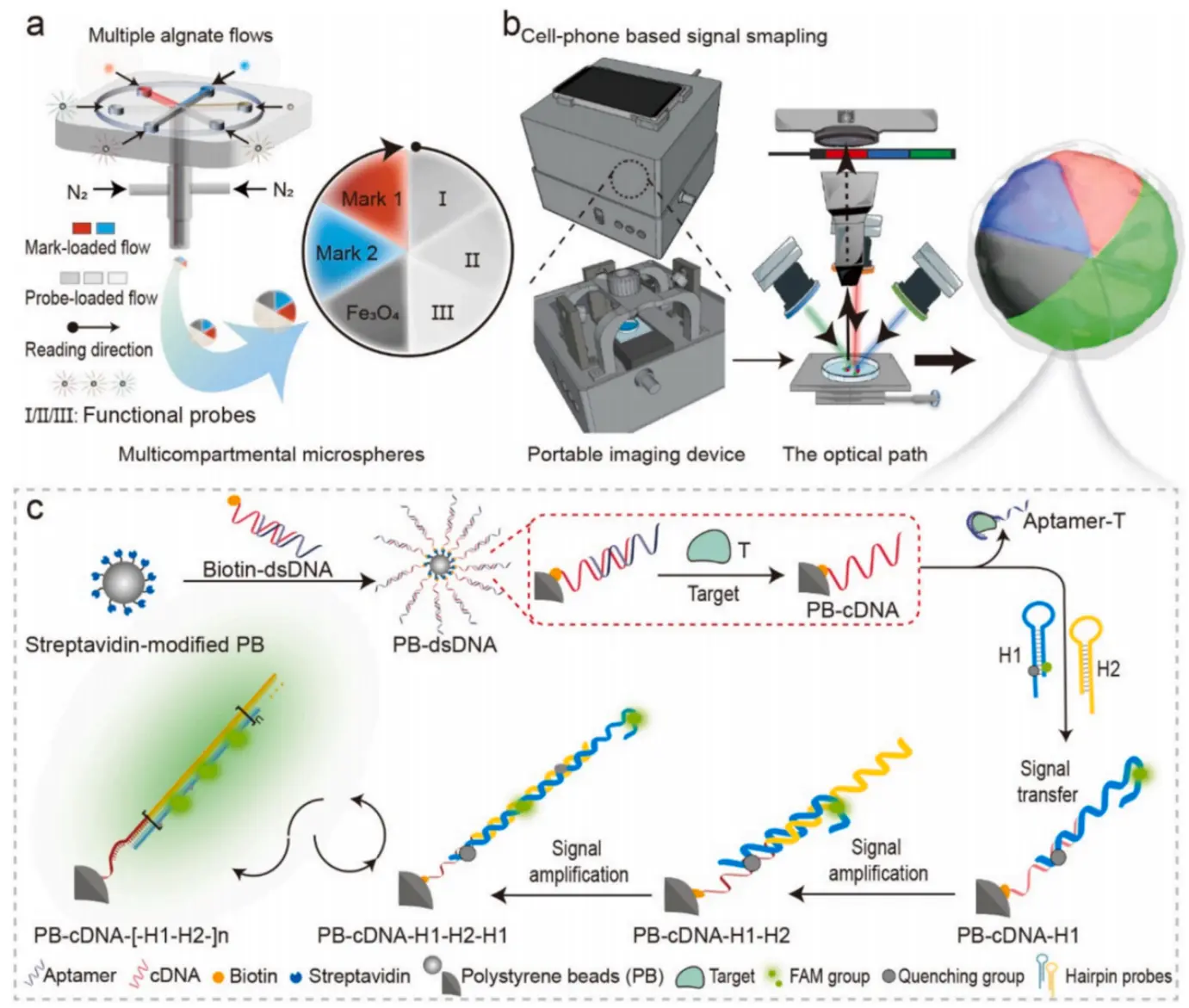

3. 新型多室微球传感器的设计原理

针对上述问题,研究团队开发了一种基于多室结构的荧光微球传感器(MCFMs)。每个微球内部设计有三个相邻的功能区,分别装载针对不同目标真菌毒素的功能探针。当样品中含有相应毒素时,探针与其结合并引发链式杂交反应,最终产生绿色荧光信号。此外,微球还包括两个用于定位和识别的方向指示区以及一个磁性纳米粒子加载区,确保成像时各功能区的正确朝向。

4. 实验验证与性能评估

为了验证该系统的有效性,研究人员进行了多项实验测试。结果显示,MCFMs对于三种常见真菌毒素(PAT、AFB1、OTA)的最低检出限分别为0.033 ng/mL、0.053 ng/mL 和 0.10 ng/mL,表现出良好的线性关系和特异性。同时,通过对苹果汁和玉米饮料样本的加标回收率测定,证明了该方法在实际食品样品检测中的可行性。

5. 便携式成像设备的研发

为进一步提高检测效率,研究团队还研制了一款3D打印的便携式荧光成像装置。该设备集成了加热板、物镜镜头、激发光源及滤光片等组件,可以在现场完成一系列加热、孵育和成像步骤。整个操作流程简单易行,非常适合应急响应和资源受限环境下的快速筛查工作。

结论:综上所述,基于微流控工程技术构建的便携式多毒素检测系统不仅克服了传统方法的不足,而且展示了在食品安全监测方面的巨大潜力。未来,随着设备小型化程度的不断提高,这一创新技术有望成为即时检验体系的重要组成部分,广泛应用于食品生产、加工和运输环节,为保障食品安全贡献力量。

参考文献:[1] Wang X, Xing G, Wu Z, et al. Microfluidic-engineered portable microsphere sensors for multi-mycotoxins detection[J]. Chemical Engineering Journal, 2025, 506: 159834.

来源:微生物安全与健康网,作者~曹璐璐。