警惕美食中的“菌”风险,煮熟再吃更安全

发布时间:2025-07-11 浏览次数:363 分享:

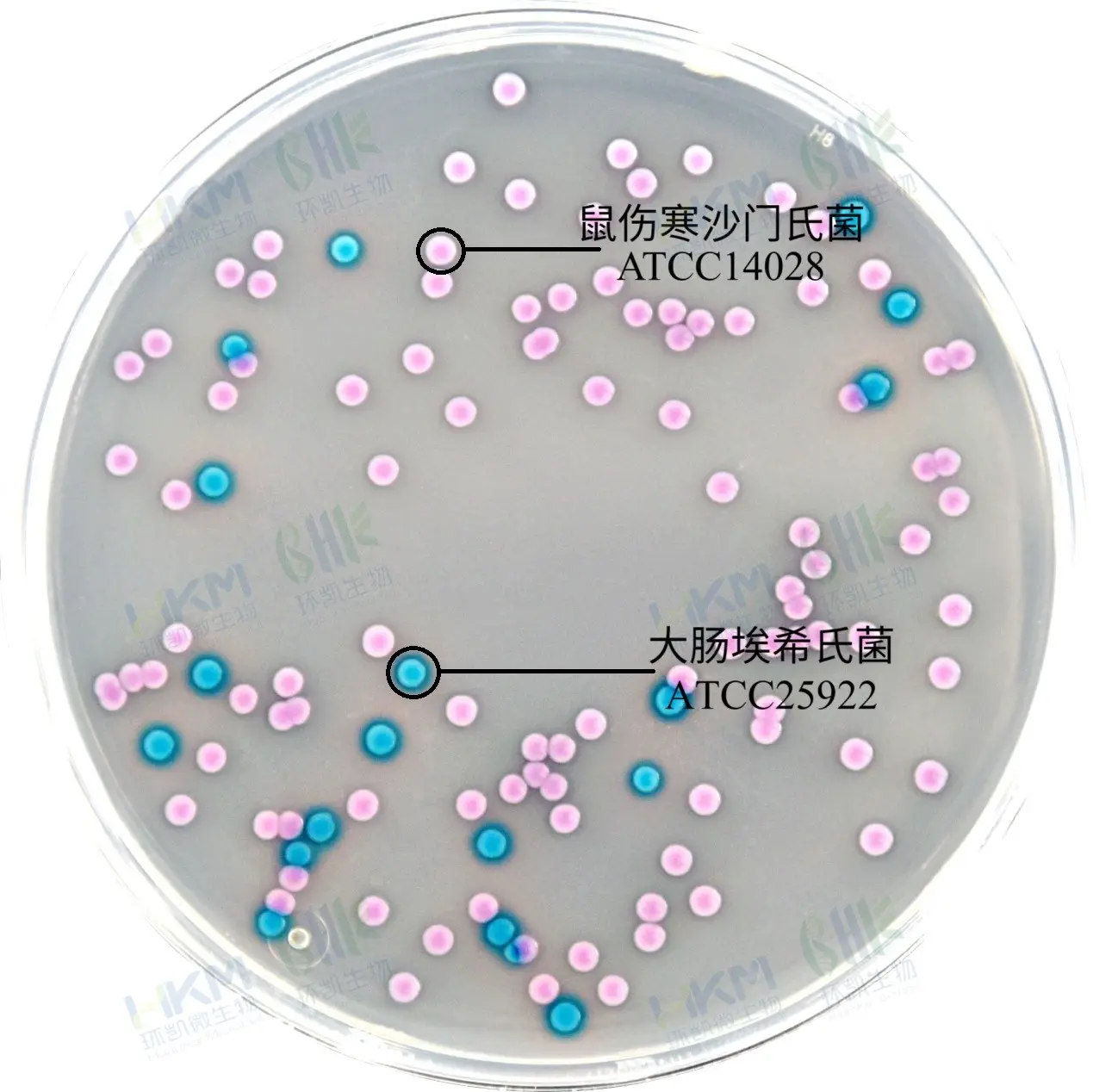

近日气温上升,烧烤和小酌成为夏日宵夜的不二之选,但是市民赵先生在吃享用田螺的时候中了招,半夜出现腹痛腹泻的情况,去医院就医最终确诊感染沙门氏菌,排查是所食用的田螺受到污染。

沙门氏菌在食物中的污染概况

全球范围内,食源性疾病每年导致 6 亿人感染,其中 42 万人死亡,每年造成的经济损失达 1100 亿美元,对中低收入国家构成沉重经济负担。

有研究对泰国的曼谷零售市场海鲜中沙门氏菌的污染情况进行了全面分析,在所有 335 份海鲜样本中,沙门氏菌的总体污染率为36%,表明曼谷零售海鲜中沙门氏菌污染较为普遍。在不同海鲜种类的污染差异中,太平洋白虾的污染率最高,为40%,是沙门氏菌污染最严重的海鲜类型,其次是亚洲鲈鱼,为46%,主要污染的总体优势血清型是Matopeni(31%),占所有分离株的 30.59%,其中在亚洲鲈鱼中,几乎所有沙门氏菌均为 Matopeni(56 株中 52 株,占 92.9%),是该鱼种的特征血清型。

确定了沙门氏菌的初步污染情况以后,研究者还探究了沙门氏菌与其他菌株的共污染关系,发现存在大肠杆菌的海鲜样本中,沙门氏菌污染的 odds 是无大肠杆菌样本的4.02 倍(p<0.0001),表明两者污染来源可能相关[1]。

夏季是海鲜食用的高发期,虾、蟹、贝类等海产品或许会暗存副溶血性弧菌。副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus,Vp)是一种常见的食源性致病菌,其危害健康主要表现在引发食物中毒,对人体健康构成威胁。

副溶血性弧菌在食物中的污染情况

近年来,中国内陆城市中由Vp引起的食源性疾病发病率有上升趋势,可能是Vp污染淡水产品所致。有研究对万州零售淡水鱼中的Vp污染情况进行统计与分析,在2022年3月—2023年2月采集5种淡水鱼141份进行Vp定性和定量检测,PCR扩增结果如表1所示,141份淡水鱼样品扩增出54份tlh基因为阳性,总检出率为38.3%,从品种上看,5种淡水鱼中均检出Vp,但不同品种淡水鱼污染程度不相同,其中花鲢污染率最高,为66.7%,黄辣丁次之,为44.1%,草鱼污染率最低,为25.0%。

表 1不同淡水鱼中副溶血性弧菌污染情况(来源文献【2】)

注:-表示无数据。

按不同季节分析如表2所示,夏、秋两季淡水鱼中Vp检出率较高,分别为57.1%、50.0%,无显著性差异(P>0.05)。冬季Vp检出率最低,为10%。定量检测均值夏季最高,其次是秋季,表明Vp的检出情况与季节相关性明显,温度是影响Vp污染的主要因素[2]。

表 2不同季节淡水鱼中副溶血性弧菌检出情况(来源文献【2】)

夏日来临,气温升高,食物成为细菌的温床,食物在室温不宜放置过久,食用时要加热彻底,一旦闻到食物有异味就要丢弃,不要心存侥幸,要知道吃坏肚子进医院的成本比丢弃食物的成本还高。每年都有因为食物中毒抢救的时间发生,希望大家都做好日常清洁和防护,健健康康,平平安安。

参考文献:

[1] DOI:10.7717/peerj.12694

[2] DOI: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.037298

来源:微生物安全与健康网,作者~黄绮铧。