餐桌上的 “隐形杀手” 无所遁形! 这项荧光黑科技让食品安全检测进入 “秒读时代”

发布时间:2025-07-04 浏览次数:450 分享:

研究背景:餐桌上的 “定时炸弹”

在现代农业生产中,农药、兽药的使用虽提高了产量,但残留的小分子污染物却成为餐桌上的 “定时炸弹”。欧盟规定茶叶中吡虫啉残留上限为 50 ng/mL,联合国粮农组织设定牛奶中克伦特罗残留限为 0.05 ng/mL,而伏马毒素 B1 的每日最大耐受摄入量仅为 2 μg/kg 体重。这些看不见的污染物可通过食物链生物累积,导致肝肾毒性、神经损伤甚至癌症风险。

传统检测方法如高效液相色谱虽准确,但设备庞大、操作复杂,难以在现场快速检测。免疫层析分析法(ICA)虽便捷,却存在灵敏度低、检测范围窄等缺陷,如同用 “放大镜” 寻找针,难以满足实时监控需求。

研究目的:打造食品安全 “预警雷达”

研究人员旨在开发一种能在现场快速、准确、同时检测多种小分子污染物的 “预警雷达” 技术。该技术需突破传统 ICA 的局限,实现高灵敏度、宽范围检测,为食品安全监管提供有力工具,让消费者吃得放心。

技术路线:荧光 “色彩密码” 破解污染之谜

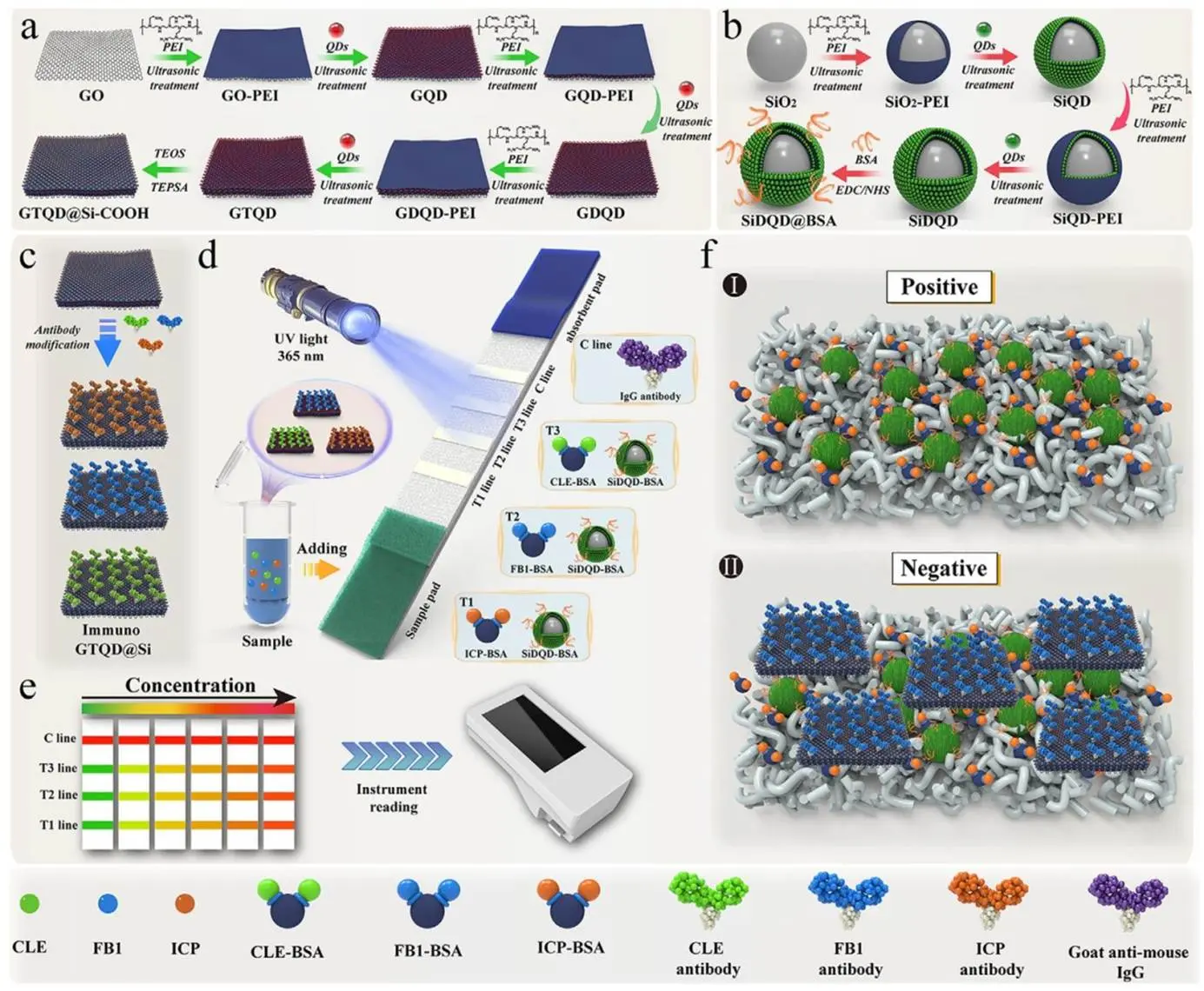

核心 “武器” 打造

合成红色荧光纳米膜(GTQD@Si):在氧化石墨烯表面通过多层量子点和二氧化硅壳层连续自组装而成,如同给量子点穿上 “防弹衣”,使其在复杂环境中稳定且具强荧光。

制备绿色荧光微球(SiDQD@BSA):作为检测线的 “背景板”,提供稳定绿色荧光。

检测 “剧本” 上演

当样品中含目标污染物(如伏马毒素 B1、吡虫啉、克伦特罗)时,污染物与红色荧光纳米膜标记的抗体结合,阻止其与检测线上的抗原结合。随着污染物浓度升高,检测线红色荧光减弱,绿色荧光凸显,形成从橙红到绿的颜色梯度。通过读取红(R)绿(G)信号比值,实现定量分析。

图1 (a)带有 SiO₂壳层的膜状红色荧光 GTQD@Si 标记物的制备流程示意图;(b)绿色荧光 SiDQD@BSA 纳米球的制备流程示意图;(c)经三种不同抗体修饰的 GTQD@Si 的制备流程;(d)FCGICA 用于同步检测三种目标小分子污染物的原理示意图;(e)FCGICA 在不同检测浓度下的荧光变化示意图;(f)检测结果为阳性和阴性时检测线(T 线)区域的示意图。

技术原理如 “交通灯”:

图1 展示的技术原理,如同交通信号灯系统。红色荧光纳米膜(GTQD@Si)和绿色荧光微球(SiDQD@BSA)在检测线 “舞台” 上互动。无污染时,“红灯”(红荧光)亮,检测线呈橙红色;污染浓度增加,“红灯” 渐弱,“绿灯”(绿荧光)渐强,颜色从橙红→橙→绿变化,直观反映污染程度。

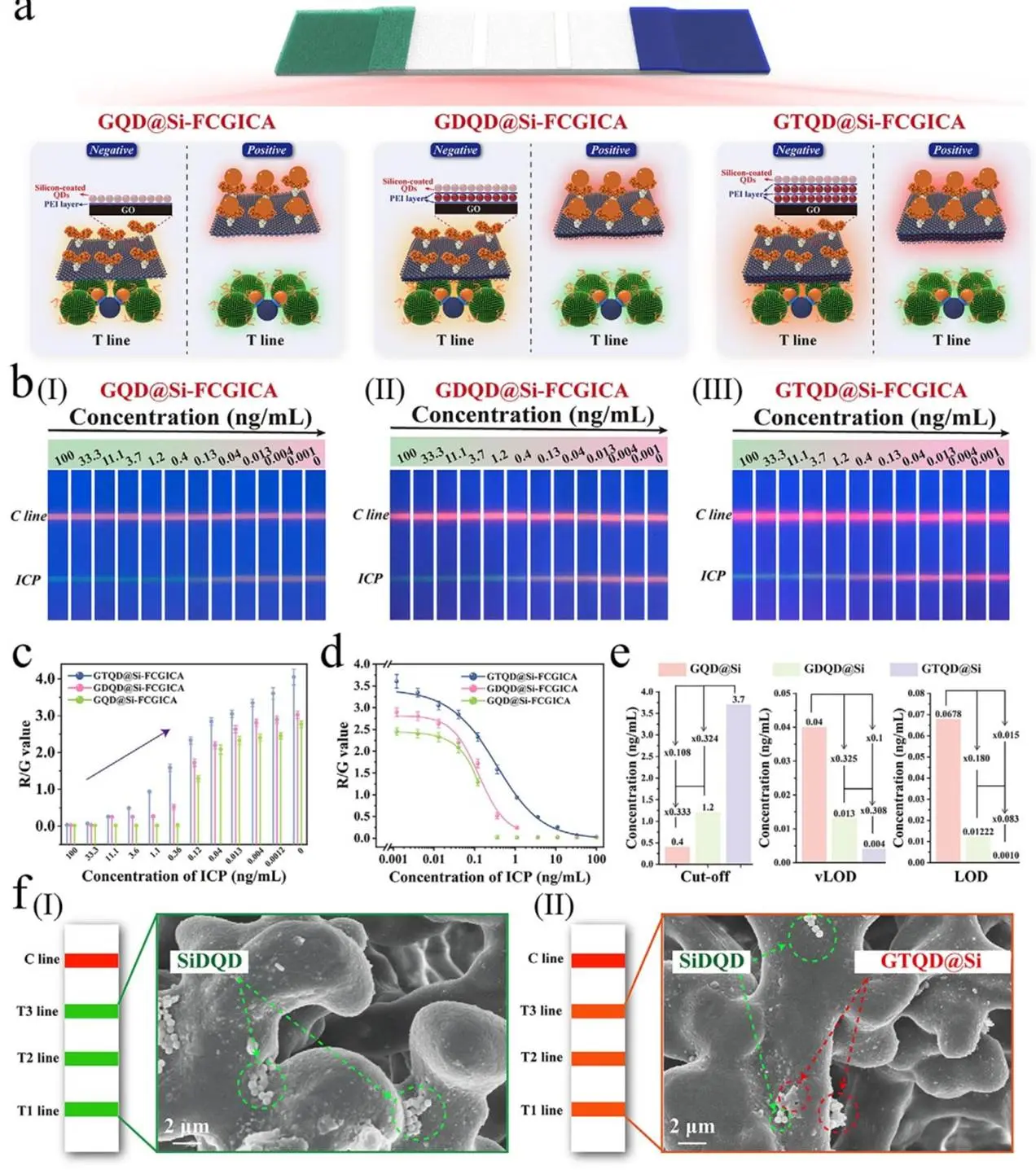

图 2(a)在阳性和阴性条件下,使用不同膜状荧光标记物进行 FCGICA 在检测线(T 线)区域检测的原理示意图。(b)不同吡虫啉(ICP)浓度下,GQD@Si-FCGICA(I)、GDQD@Si-FCGICA(II)和 GTQD@Si-FCGICA(III)条带的荧光图像。(c)三种 FCGICA 检测方法对吡虫啉检测的详细荧光强度数据。(d)基于三种 FCGICA 检测方法中检测线荧光强度绘制的吡虫啉校准曲线。(e)GQD@Si-FCGICA、GDQD@Si-FCGICA 和 GTQD@Si-FCGICA 的可视化检测限(vLOD)、临界值(cutoff)和检测限(LOD)数据对比示意图。(f)阳性(I)和阴性(II)检测条件下检测线区域的扫描电子显微镜(SEM)图像。

颜色变化显 “真容”

图 2 显示,不同层数量子点负载的纳米膜检测吡虫啉时,三层量子点负载的 GTQD@Si 检测灵敏度最高,vLOD 达 0.004 ng/mL,较单层提高 10 倍。图 4 中,FCGICA 对三种污染物检测范围达 5 个数量级(0.001 - 100 ng/mL),ELISA 检测限则高 57 - 191 倍,凸显 FCGICA 优势。

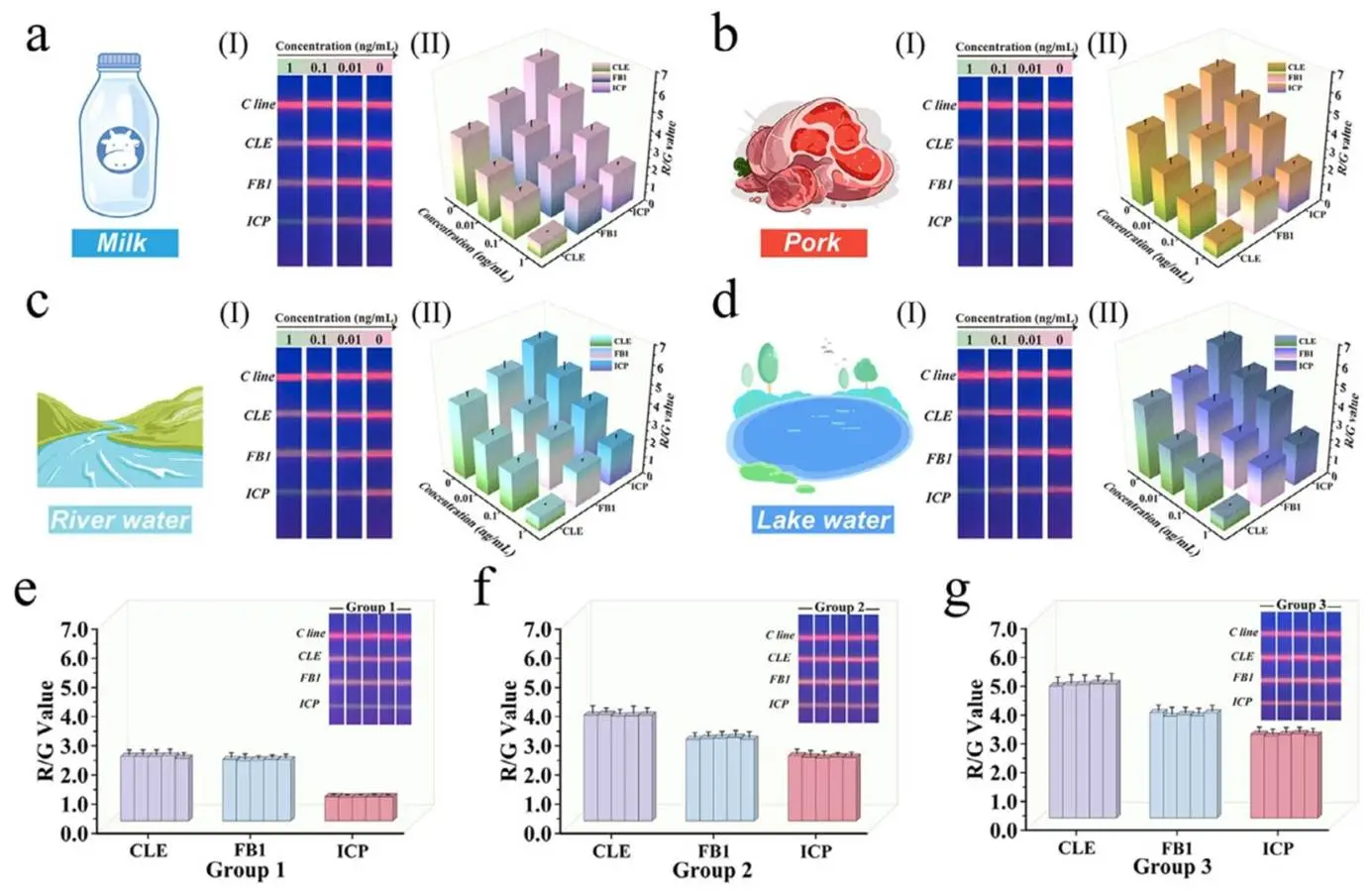

结论:让科技为食品安全护航

FCGICA 技术在牛奶、猪肉、河水等实际样品中回收率达 91.6% - 108.4%,CV 值低于 9.68%,展现强大实用性。其便携性和快速性,让食品安全检测从实验室走向农贸市场、食品加工厂,实现 “从农田到餐桌” 全程监控。

图3 FCGICA 在实际食品样本中的应用。GTQD@Si-FCGICA 在(a)牛奶、(b)猪肉、(c)河水和(d)湖水中的检测性能:(I)紫外光下检测试纸条的照片,(II)检测线(T 线)荧光信号强度的变化。GTQD@Si-FCGICA 在克伦特罗 / 伏马毒素 B1 / 吡虫啉浓度分别为 1/1/1 ng/mL(e)、0.1/0.1/0.1 ng/mL(f)和 0.01/0.01/0.01 ng/mL(g)的尿液样本中的重现性测试,展示了五次试验后的荧光图像。

开启检测 “智能时代”

随着技术发展,FCGICA 有望与智能手机 APP 结合,开发出家用食品安全检测 “神器”。消费者买菜后,只需滴几滴样品液,15 分钟就能用手机扫码读取结果,让食品安全看得见、摸得着。这项技术如同一道坚固防线,将小分子污染物挡在餐桌之外。它不仅提升食品安全监管效率,更增强消费者信心,推动食品行业向更安全、更透明方向发展,为公众健康保驾护航。

食品安全无小事,FCGICA 技术以荧光为笔,以科技为纸,书写着食品安全检测的新篇章,让我们离 “吃得放心” 的目标更近一步。

原文链接:https://doi.org/10.1002/agt2.70033

来源:微生物安全与健康网,作者~杨融。