细菌“现形记”:新技术让病原体无处藏身

发布时间:2025-08-11 浏览次数:176 分享:

传统的细菌检测方法依赖于培养技术,耗时长、操作复杂,难以满足临床对快速诊断的需求。尽管PCR、ELISA等技术已被广泛应用,但设备要求高、成本昂贵,限制了其在基层医疗机构的普及。

为此,研究团队设计了一种名为“AuNRs–BICC”的检测平台,利用细菌代谢过程中将Cu²⁺还原为Cu⁺的能力,触发点击化学反应,将金纳米棒固定在修饰有叠氮基团的载玻片表面。通过暗场显微镜(DFM)对单个金纳米棒进行计数,从而实现对细菌数量的定量分析。

研究内容

图 1 细菌引发的点击化学用于POC微生物检测的原理图

该传感器的核心是柠檬酸盐和炔基修饰的金纳米棒。与传统表面活性剂修饰的金纳米棒相比,这种新型纳米材料具有更好的生物相容性,且因独特的光学特性(等离子体散射),在暗场显微镜下能清晰成像。

其检测原理巧妙利用了细菌的代谢特性(如图1):

① 目标细菌会将环境中的Cu²⁺还原为Cu⁺;

② Cu⁺作为催化剂,触发“点击化学”反应——让修饰了炔基的金纳米棒与传感器界面的叠氮基团牢牢结合;

③ 通过暗场显微镜(DFM)计数结合的金纳米棒数量,即可反推出细菌浓度。

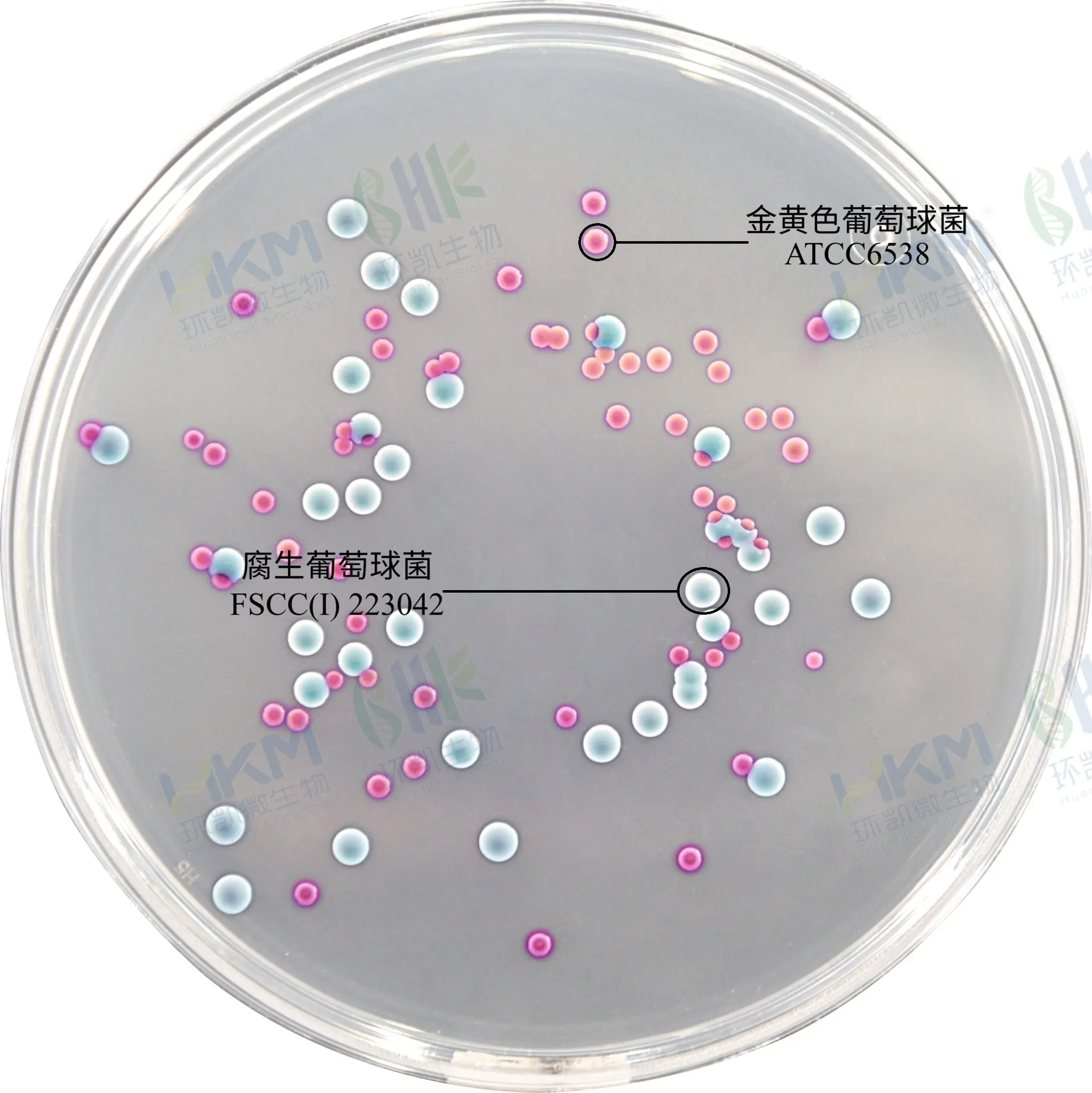

图 2 细菌检测灵敏度分析

实验数据显示,该检测方法性能卓越:对大肠杆菌(包括耐药菌株)和金黄色葡萄球菌等常见病原体的检测范围可达10¹至10⁷个细胞,灵敏度极高,最低可检测到仅10个细菌;整个检测流程仅需3小时,远快于传统培养方法所需的24小时以上。

同时,该方法具有极强的特异性,能够精准识别目标细菌,不受其他微生物干扰,从暗场显微镜图像中可以清晰看到,不同细菌浓度对应金纳米棒数量的显著差异,进一步验证了其优异的检测能力。

图 3 复杂血液样本中细菌的便携式检测平台

在模拟临床场景的测试中,该传感器结合适配体修饰的磁珠分离技术,对血液等复杂样本能高效捕获并检测目标细菌,准确率与传统培养法高度一致(图3)。

图 4 基于单颗粒点击化学的细菌抗生素敏感性测试(AST)

该传感器还可快速评估细菌对抗生素的敏感性:例如,在美罗培南作用下,细菌活力骤降,金纳米棒计数明显减少;而耐抗生素菌株(如表达KPC-2的大肠杆菌)则几乎不受影响。

这项研究为细菌检测与抗生素耐药性评估提供了全新思路。相比现有技术,AuNRs-BICC传感器兼具高灵敏度、快速性、便携性,尤其适合资源有限的基层医疗机构。未来,它有望在感染性疾病的即时诊断、个性化治疗方案制定中发挥关键作用,为对抗抗生素耐药性贡献力量。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.101453

来源:微生物安全与健康网,作者~肖锦琦。